东北的深圳——丹东特区真的要来了!

作者:深蓝财经区域研究组

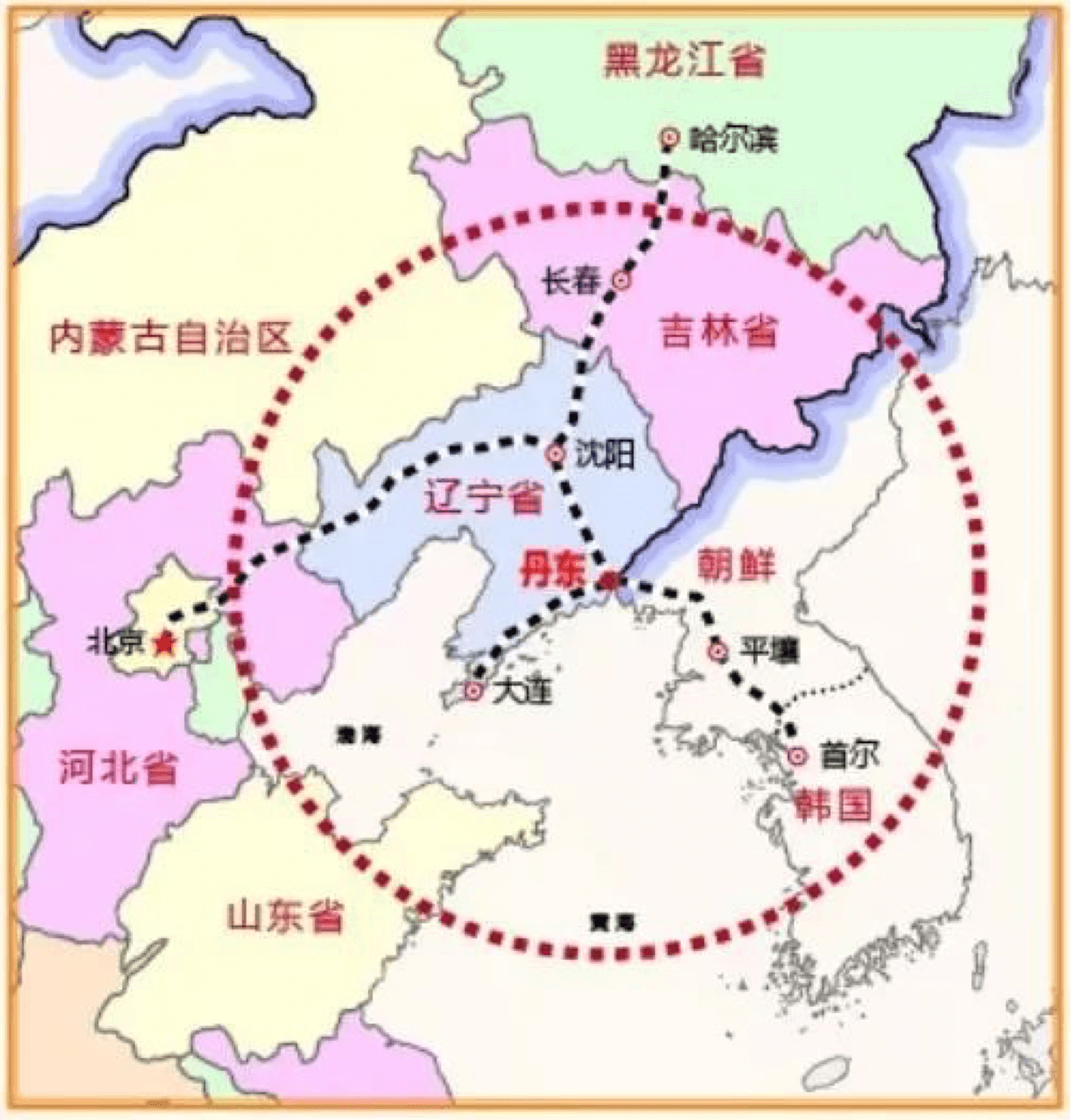

朝鲜半岛不断和解,为东北亚带来和平的曙光之时,也为中国东北地区经济振兴带来了前所未有的国际环境,还为丹东这座中朝边境城市带来了前所未有的发展机遇。

今年4月20日,朝鲜宣布停止核试验,集中全部力量发展经济,并将与周边国家和国际社会积极展开紧密联系和对话。当时,深蓝财经就断然认为丹东的历史机遇来了,其历史地位相当于是东北地区的深圳。朝鲜问题的解决,丹东或将成为东北的深圳。

尽管在当时这只是关心东北经济发展的人们口中的谈资。但几个月过去后,这一历史地位或将从顶层设计有望成为现实。

中共辽宁省委、辽宁省人民政府近日印发了《辽宁一带一路综合试验区建设总体方案》的通知,决定创建辽宁“一带一路”综合试验区。通知中多处提到丹东:

●深入推进丹东、大连、营口、锦州等沿海港口整合。

●谋划建设丹东港至俄罗斯符拉迪沃斯托克港陆海双通道、丹东港经珲春口岸连通俄罗斯的“辽珲俄”铁路新通道。

●以丹东为门户,倡导研究连接朝鲜半岛腹地、直达南部港口的丹东—平壤—首尔—釜山铁路、公路及信息互联互通。争取国家适时设立“丹东特区”,将丹东建设为重点开发开放试验区。

●协调丹东至朝鲜新义州至平壤公路新通道建设。

●加强沈阳、大连、丹东机场对朝鲜及俄罗斯远东城市的国际通航水平。

●支持丹东与通化、白山等市建立鸭绿江旅游联盟,积极申建边境旅游试验区。

特区之梦16年

丹东,地处辽宁省东南部,东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望,南临黄海,西界鞍山,西南与大连市毗邻,北与本溪市接壤,海岸线长120公里,总面积15222平方公里,下辖3个市辖区、1个自治县,2个县级市。

在历史上,丹东很长时间都是中原王朝在辽东的军事要塞、边陲小城,要成为经济地位十分显著的经济中心,似乎从来没有机会。到现代社会,即便是遥望几百公里外的韩国,那里是一个经济发达的工业强国,但低头一看近邻的朝鲜,经济的冷清让人觉得比东北的温度还要冷。而它自己所在的东三省,喊了多年的重振旗鼓始终成效不大,更是让这座小城完全无法想象自己的未来。

但是历史来到2002年,近邻城市朝鲜的新义州成立特别行政区,让丹东点燃了一些曙光。与朝鲜新义州相匹配的是,“丹东特区”的概念悄然出现。

2009年10月初,时任国务院总理的温家宝对朝鲜进行了为期三天的正式友好访问。作为两国签署的经贸合作协议之一,将新建一座中朝新公路大桥。而朝鲜当时的劳动党主席金正日在2010年的两次访华,特别是8月份访华对东北经济的考察,透露出朝鲜对外开放的强烈信号。

当时就有舆论认为:“如果朝鲜对外开放,首先会向中国开放,丹东就会面临得天独厚的机遇,成为东北的‘深圳特区’。”

然而那些年过去后,半岛局势一直摇摆未定,“丹东特区”一直就是概念,限于一些学者的专栏文章而已。直到今年四月份,随着朝鲜半岛开启和解之路,“丹东特区”的各种文章又开始出现在各大媒体和网络媒体中。

“丹东特区”的讨论,在今年4月份后,基本成为人们关注东北经济最核心的关键词。当地还因此吸引了众多的房产投资者,房价一路飙升,甚至让当地政府不得不实施调控政策。

然而也仅限于此,人们又感受到遥遥无期。直到最近“丹东特区”概念正式写入政府文件:“争取国家适时设立“丹东特区”,将丹东建设为重点开发开放试验区。”

丹东是不是东北的深圳?

丹东是不是东北的深圳,粉丝们众说纷纭,有不少人赞成,也有不少人反对。反对的理由主要是朝鲜不是香港。事实上,网友们误解“丹东深圳论”。

朝鲜肯定不是香港,但是韩朝经济一体化后的朝鲜半岛,完全可以有香港的地位,我们的视角不能只看到丹东紧邻的朝鲜,而是丹东紧邻整个朝鲜半岛经济体,丹东是中国距离韩国这一世界发达工业国家最近的城市,未来的短时间内,丹东将是面向韩国开放的桥头堡,而在韩国与丹东之间的朝鲜,将会成为一个资源丰富、提升空间巨大的发展走廊。

因此,丹东是东北的深圳不是之于朝鲜考虑的,而是之于朝鲜半岛经济体考虑的,甚至之于韩国和日本考虑的。只不过香港更多的是为深圳提供了国际金融、商贸的重要资源,而韩国、日本则是为丹东提供的是先进的工业制造业转移机会、韩日的先进科技转移机会。

当然,丹东到底能不能成为深圳,实际上光是有这个潜在地位是不够的,最关键还是当地政府能否给条件、创造条件,真正通过毗邻朝鲜守望韩日发达经济体,真正创造条件与韩日对接。

也有文章分析认为,丹东要成为深圳,还需要几个方面观察:

首先是外部环境——

朝鲜是不是真正的改革开放,是不是维持目前大家的期待,是不是真正迈向韩朝和解促进经济一体化,这是国际环境改善的关键,也是能否成为有深圳一样地位的关键。

倘若一旦朝鲜的“改革开放”事业再度受阻,丹东便会成为第一个受影响的城市。

其次,东北管理思想是否能够解放——

作为一个东北城市,尽管丹东拥有较为发达的乡镇民营经济,但也不得不面对整个东北地区所共有的经济发展困境。

由于计划经济思维根深蒂固,渗透到政府、企业和民众的方方面面,固化了东北的发展理念,使之成为难以扭转的体制惯性;而资源优势随着资源价格的回落、去产能的推进也变成了“资源诅咒”。东北地区各级政府的危机和忧患意识缺失,加之法制化、市场化程度始终落后于建立创新型国家和服务型政府的要求,给东北经济转型带来了多重阻碍。

在深蓝获得的网友评论中,实际上公众对东北振兴最大的担心还是当地管理者以及民众的思维方式,是否具备了改革的基因。

另外,东北地区能否真正打破国有企业占主体的经济格局,也是激活改革动力的关键。在过去多年的实际情况中,各种举措都在无形中进一步巩固了东北地区国有企业的绝对统治地位,强化了行政色彩的同时也放缓了市场化进程。作为市场经济最为活跃的主体,民营经济在东北的体制环境下着实难以健康成长。直接表现便是2014-2016年,辽宁省的外商直接投资增速均为负值(参见图6)。

第三,丹东的人口能否吸引人才回流——

与深圳不同的是,整个东北地区都在遭受着人才的流失。对比第五次全国人口普查数据和第六次全国人口普查数据得出的结果,东北地区10年间总共流出200万人口,“孔雀东南飞”的困境已然成为了掣肘东北经济振兴的“老大难”。

对于丹东来说,自2008年起,人口总数便呈现出逐年缩减的趋势,2016年仅有237.9万人,创20年来的历史新低(参见图7)。与此同时,丹东已经表现出较为严重的老龄化态势,截至2016年底,60周岁及以上户籍老年人口超过20%,高于全国16.7%的平均水平。需知,城市的发展最为关键的核心资源便是人。适龄劳动力的缺失与人才的外流,也将对丹东未来的发展造成一定的负面影响。

经济特区的好处是:中央政府会赋予引进项目的审批权、人员因公出国出港的审批权、外贸出口权、外汇管理权及许多其它经济管理权限,并且在包括税收、外汇管理、银行信贷、劳动用工以及人员出入境等方面给予了很多的优惠政策。

然而随着中国经济全域开放,事实上这种特区的政策作用和深圳当年可能无法比较。但是在东北这个发展相对缓慢、改革开放比较滞后的地方,丹东如果成为经济特区,在东北地区经济中还是有较好的优势的。

至少,在相对闭塞的东北地区,终于有了丹东这个面向全球发达经济体开放的门户。

相关新闻