“滴血”顺风车漏洞百出!背后隐藏着资本和垄断

来源:第一财经资讯

8月24日,一名20岁的温州乐清姑娘乘坐滴滴顺风车遇害,这距离今年5月发生的21岁空姐顺风车遇害案刚过去3个月。

过去100多天,滴滴曾表示为了提高顺风车安全,已经陆续推出多项措施,但在如今的事实面前不堪一击。

字字扎心,这一次,滴滴命案再次掀起轩然大波。

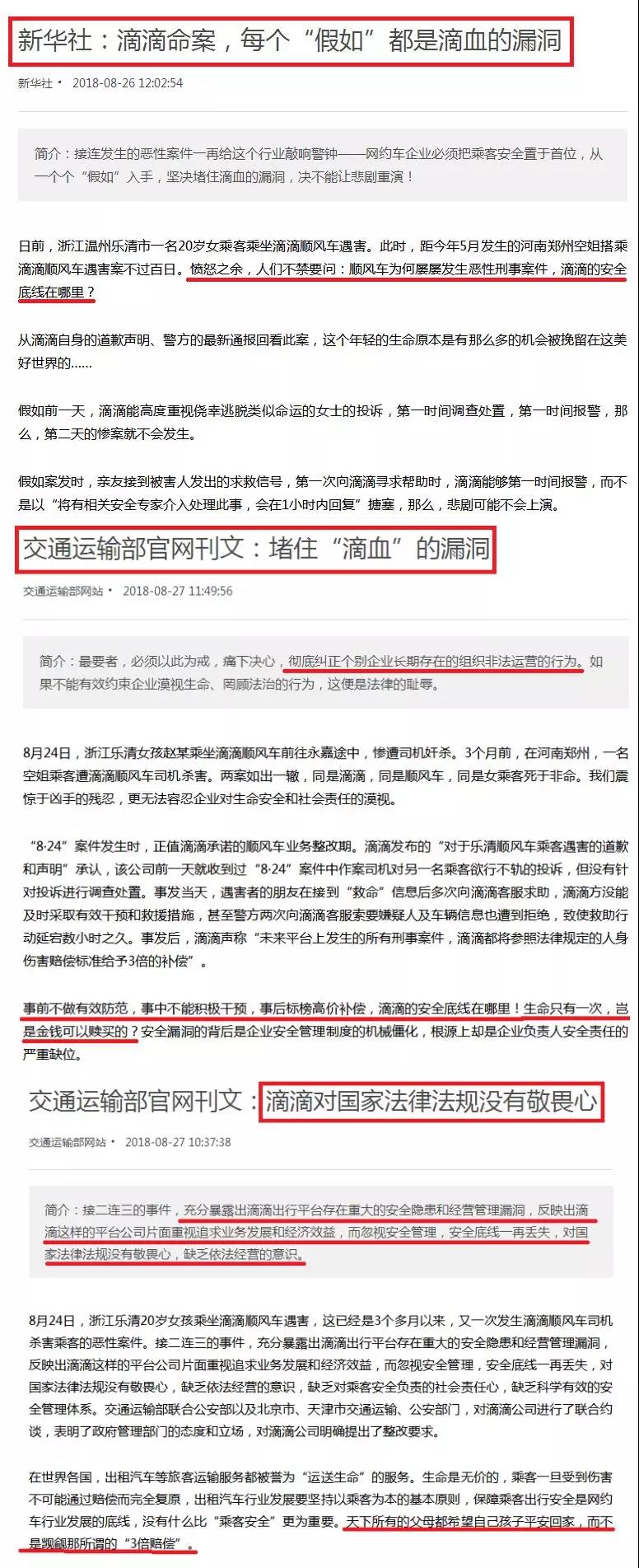

26日,新华社发文直指滴滴的安全底线在哪里?!27日,交通运输部官网刊文称,要堵住“滴血”的漏洞!

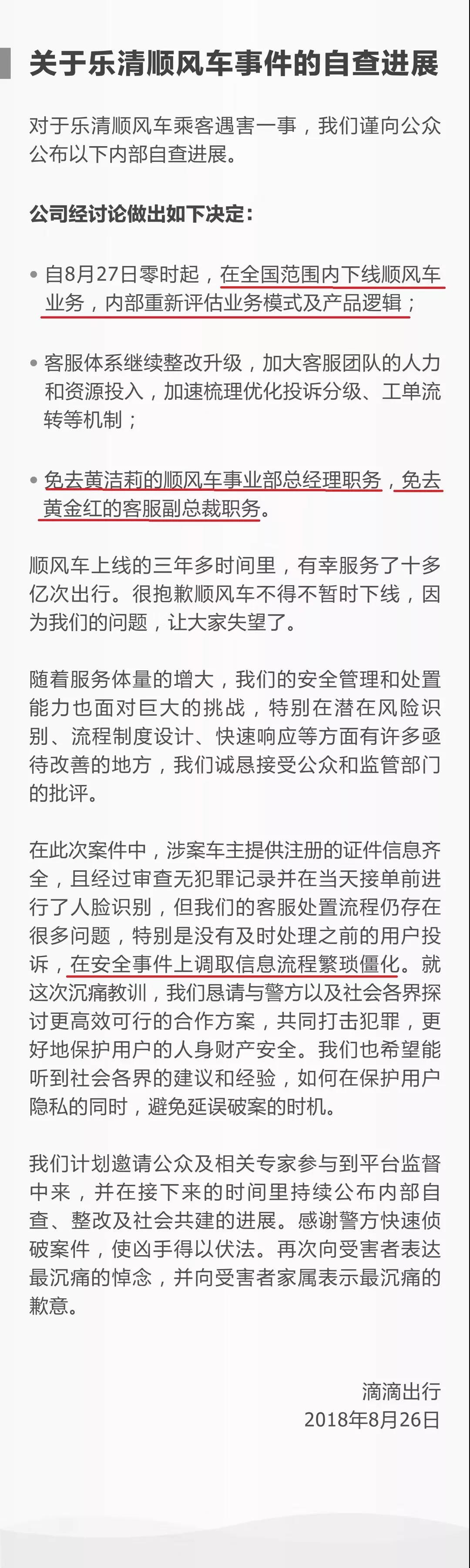

8月27日,滴滴宣布全面下线顺风车业务,两名高管免职。

公告发布后,留言处一片骂声。

变质的拼车,谁让顺风车“杀人”?

“从不怕贴标签,就怕你不约”宣传海报,到两位女性共乘一车的车主注册页面,背后是滴滴付出惨痛代价的顺风车线下社交尝试。

微信、陌陌…几乎每一个社交软件做大之前都逃不开带有荷尔蒙色彩的社交“原罪”。

这一点,做出行的滴滴最近也深有体会。

接连两个年轻姑娘因顺风车遇害后,滴滴顺风车车主注册页面已经变成了一个女车主和女乘客共乘一车的图片。

这可不是滴滴顺风车原本的风格。

(滴滴之前的海报)

要知道,之前滴滴可是敢直接在海报上印上“我们约会吧,顺风车就该这么玩”,“不仅是顺风,而且还顺眼”等,甚至标榜这是史上最大规模的移动相亲盛会,号称零门槛、零距离、最时尚。

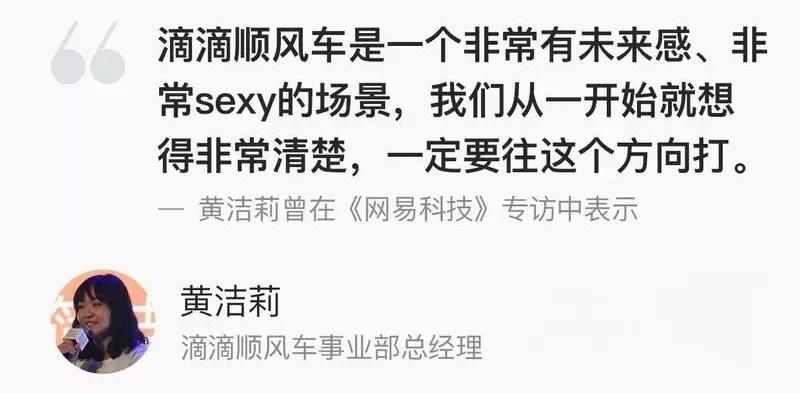

这次被免职的滴滴顺风车事业部总经理黄洁莉此前在接受采访时曾描述:“顺风车是一个非常sexy的场景”。

这背后正是滴滴希望通过顺风车拓展社交的野心。

2015年6月1日,滴滴正式上线“顺风车”,按照当时的宣传介绍,产品最大的亮点就是增加了“社交元素”。

为了让车主和乘客的拼车更加顺利,滴滴顺风车加入了许多引导车主和乘客个性化表达的内容,而滴滴顺风车后台则会收集每一个用户获得的所有“印象标签”,当用户下一次接受订单或发出订单时,其所有的“印象标签”都会集中展示出来,被其他用户看到。

而在每段行程结束后,如果车主与乘客互相感觉投缘,还可以通过滴滴顺风车平台继续联系,进行对话。

但是这些标签,在今年5月份的空姐顺风车遇害案后变成了危险的源头。

此前网上流传的受害空姐的顺风车页面截图显示,出行73次,司机的评价标签包括了:颜值爆表、天生丽质、非常有礼貌、氧气美女等等。

(来源:网络,受害空姐顺风车页面截图)

美女、声音甜美、颜值爆表、长腿等这些评价,一定程度上也为犯罪分子提供了精准目标。

甚至,滴滴曾经相信顺风车能够成为公司旗下业务体量最大的出行方式。

滴滴顺风车此前宣布,其已覆盖国内近400座城市,汇集了2300万车主分享自己的座位。

滴滴在最近的声明中还公布了一组数据,在顺风车上线的三年多时间里,滴滴服务了十多亿次出行。

这三年多来,滴滴的顺风车平均一天约90万单,体量惊人。

滴滴利用顺风车做社交最大的安全隐患在于,顺风车的产品设计是一款以出行为载体的陌生人线下社交工具。将两个陌生人被放置在狭窄的半密闭空间里,在地位力量极端不对等的条件,一个冲动就能引发犯罪。

不过,空姐搭乘顺风车遇害事件发生后,滴滴顺风车已经迅速下线所有个性化标签和评论功能,合乘双方的个人信息和头像改为仅自己可见,外显头像全部为系统默认的虚拟头像。

至此,滴滴顺风车的社交故事走到了终点,但滴滴的隐患却越来越大。

可怕的滴滴深陷中年危机

想想当初空姐被杀事件,多少人说卸载滴滴。不过最后他们还是默默用回了滴滴。他们以为可以用脚投票,然而事实上他们根本没有选择的余地。

不管滴滴承不承认,他们就是在垄断。

根据智研咨询的整理,2017年专车市场份额,滴滴独占92.5%。

遥想当年滴滴快的血拼,在那轮补贴大战中,快的直接被吞并,Uber中国最后也在滴滴的资本狂暴下,委身其中。后来的美团打车、高德打车,似乎也略有难色。

因为滴滴有钱,有很多很多的钱。有谁要出来竞争,直接就拿钱砸。自滴滴2012年成立以来,滴滴已经完成了18轮融资,估值高达560亿美金,在中国上市互联网企业中市值也仅次于腾讯、阿里和百度,成为第四极。

2018年3月发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》显示,滴滴估值560亿美金,甚至比京东(中国上市互联网企业市值排名第四,市值454亿美金)还超出100亿美金。

此前,滴滴的18轮融资共涉及30多个投资机构,融资总额超过240多亿美元。在这18轮融资的历程里,除了腾讯、阿里这样的互联网巨头,还陆续出现了专业的海外投资机构,以及包括中投公司、中信产业基金、中信资本、交通银行、中国人寿以及中国邮政的“国家队”。

作为被资本奶大的平台,目前对滴滴来说,最重要的,是以5000亿人民币估值冲击IPO。如果要上市,那么扩张、利润、规模、流量等数字就成为滴滴当下最关键的要素。而服务、乘客体验、安全维护等,这些在财报中只能体现为成本和支出。从资本角度来说,短期内谁更重要,一目了然。

从一开始的烧钱补贴吸取大量用户,到靠吞并竞争对手来扩大自己的规模。滴滴正是通过狂暴的资本扫荡,将自己的体量、车源供给等做到极致,如今,正是要给资本一个交代的时间到了。

据香港经济日报报道,滴滴出行最快下半年赴港上市,或成全球首家网约车上市公司。

在垄断完成后屡传上市绯闻之后,现如今的滴滴的确已经开始动手收割。

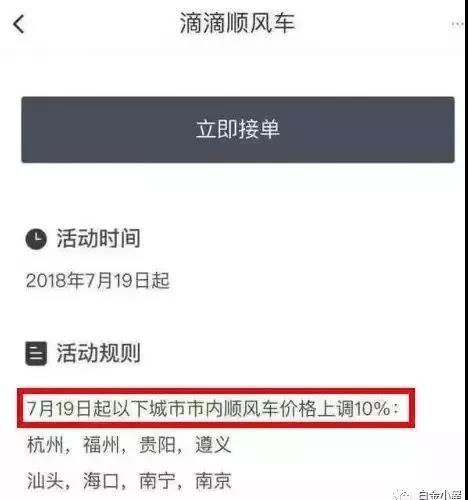

也就在这次事发前一个月,滴滴宣布部分城市顺风车涨价10%。

8月初,滴滴CEO程维接受采访时承认了涨价事实,并称:中国出行价格全球最低,涨价就是“让用户还债”!

当被问到“滴滴为什么会涨价?”这一问题时,程维也直接说到,涨价确实是真的,前两年的低价打车完全是因为有滴滴公司在背后对司机进行高额补贴,所以才会出现当时的低价。但是现在高额补贴已经不再推行了,所以也就是说,现在提高了的价格就是原先本来的价格而已。

尽管如此,滴滴可能并不会因此失去太多市场份额。

根据咨询公司Automobility创始人CEO罗威援引的数字,中国使用打车软件的人口已经超过5亿,几乎住在大城市里的人都有移动出行的需求,而中国市场的私家乘用车市场规模大约2亿。

“考虑到城市拥堵,公共交通又很难解决所有人的出行需求,这就催生了按需用车的市场,网约车平台确实能够解决这一问题。”罗威对第一财经记者表示。

在中国,滴滴平台一家独大的局面长期之内可能都不会消失,用户只好祈求它能像Uber一样“改邪归正”。面对92%的市场份额和源源不断的资本巨头背书,要一时半伙把滴滴打趴下,似乎可能性极低。

“这几起事件是可以通过顺风车服务改善和标准的建立来避免的,但是正因为滴滴所处的垄断地位,所以哪怕是出了非常严重的刑事案件,它也可以不对服务做出明显的改善,因为它没有压力。”一位长期从事反垄断研究的大学教授告诉第一财经记者。

实际上,早在2016年8月,滴滴与优步中国合并,商务部就对此进行反垄断调查,约谈滴滴出行。但两年时间过去,仍没有就针对滴滴收购Uber的反垄断调查给出结果。

第一财经记者在商务部网站上未查到任何关于滴滴反垄断调查的在审案件,记者随后又查阅国家市场监督管理总局官方网站,也没有关于该案的相关信息。

滴滴背后的互联网双寡头

南京大学华智研究中心高级顾问、美国法律政治学者张军对第一财经记者表示:“在美国,企业在产品、知识产权、市场价格、运营方式等方面实施的任何影响到市场公平竞争的行为,都会遭到反垄断部门的审查,如果被裁定垄断,相关部门会对公司进行上亿美元的罚款,如果是个人,也会被处以上百万美元的罚款,并处有期徒刑。”

最著名的案例就是美国电信AT&T在2010年被判占据市场垄断地位后被迫解体。

张军告诉第一财经记者,美国的Uber和中国的滴滴是新生事物,因此反垄断的调查时间较长也正常。值得注意的是,一些互联网公司在面临各种新的法律诉讼的同时,也培育了很多游说团体,比如Uber背后就有很多大的财团以及利益团体的支持,这也帮助该企业在短时间内迅速占领市场。

滴滴背后站着的是阿里、腾讯两大互联网寡头。一位滴滴前员工对第一财经记者表示:“滴滴是不是垄断这还用说?滴滴的整体管理和客服管理都落后,顺风车还要抽成,就是资本逐利的集中体现。”

此前,中国出租汽车产业联盟也曾要求相关部门对滴滴收购Uber一案进行反垄断审查,以维护出租车司机的利益。该联盟秘书长葛磊表示,在收购案发生后约一年,商务部笼统地对这起反垄断调查做了一些回复,但从回复的内容看,和启动调查时相比没有任何进展。他们后来也没有得到商务部任何明确的答复。

滴滴在成功合并了Uber之后,又将触角伸向东南亚。

去年7月,滴滴和软银斥资20亿美元投资了东南亚出行服务公司Grab。今年3月,Grab宣布合并Uber在东南亚的业务。这又是一场资本与市场的较量。

Grab在合并Uber东南亚业务之后,面临东南亚包括新加坡、菲律宾、马来西亚等多国政府反垄断机构的审查。尽管调查结果尚未有定论,但Grab已经开始实施两家公司平台的整合。Grab方面在回应反垄断调查时的理由是,消费者仍有Grab以外的很多打车软件,以及公共交通的选择,因此这起交易并不违反反垄断法的相关规定。

不过据记者了解,相关反垄断部门可能对这起并购案做出附加条件的通过,这意味着Grab必须在一些市场放弃某些特定的权益,包括价格上的让步,以及放弃与司机签署的部分具有专有属性的协议,从而换取与当地的妥协。

面对这个庞大的互联网巨头,迅速崛起的新科技事物,相关法令的出台的确需要深思熟虑,反复斟酌。

只是这一次奸杀事件,很可能不会是最后一次。资本怪兽驱动的公司,利润和规模比什么都重要,而且上市回报就在眼前...在他们眼里,有钱可以解决一切,所以还有什么比赚钱更重要的呢?

相关新闻